ソフトウェア開発において注目される手法の一つが「テスト駆動開発(TDD: Test Driven Development)」です。

テスト駆動とは、コードを書く前にテストケースを作成し、そのテストを通過するために最小限のコードを書いていく開発スタイルを指します。このサイクルを繰り返すことで、設計の品質向上やバグの早期発見が可能になり、保守性の高いコードを実現できます。

そこで本記事では、テスト駆動開発の基本的な流れ、メリット・デメリット、導入時のポイントをわかりやすく解説します。

テスト駆動開発(TDD)とは

テスト駆動開発(TDD)は、ソフトウェア開発の手法の一つであり、開発プロセスにおいてテストを中心に据えるアプローチです。TDDの基本的な考え方は、コードを書く前にまずテストケースを作成し、そのテストを通過するために必要な最小限のコードを実装するというものです。このサイクルを繰り返すことで、開発者は常にテストを意識しながらコードを記述することができ、結果として高品質なソフトウェアを生み出すことが可能になります。

アジャイル開発との関係

テスト駆動開発(TDD)は、アジャイル開発の原則と密接に関連しています。アジャイル開発が重視する柔軟性や迅速な対応において、TDDは有効な手法です。

TDDは、開発の初期段階からテストを組み込み、コード品質を高めます。アジャイル開発は短いスプリントで機能を追加するため、各スプリントでテストが整備されていることが重要です。TDDにより、開発者は新機能追加時に既存機能の動作を確認しやすくなります。

また、TDDはチーム内のコミュニケーションを促進し、要件や設計の共通理解を深めます。これにより、アジャイル開発の特徴であるチームワークが強化され、より良いソフトウェアを生み出す土壌が整います。TDDとアジャイル開発を組み合わせることで、高品質なソフトウェア開発が実現できます。

テスト駆動開発の基本サイクル

テスト駆動開発(TDD)は、特定のサイクルに基づいて進行します。このサイクルは「Red-Green-Refactor」と呼ばれ、開発者が効率的に高品質なコードを作成するためのフレームワークを提供します。以下にその各ステップを詳しく解説します。

Red(テストの作成と失敗)

テスト駆動開発(TDD)の最初のステップは「Red」と呼ばれ、テストケースを作成し、そのテストが失敗することを確認します。これは、実装すべき機能や要件を明確に理解する重要な段階です。

開発者は、新しい機能に対するテストケースを記述します。実装がまだ行われていないため、当然このテストは失敗します。この失敗は、どの機能が不足しているか、どの部分が誤っているかといった重要なフィードバックを提供し、「Green」ステップへの準備となります。

失敗したテストを通じて、開発者は実装の方向性を確認し、最小限のコードで必要な機能を実現するための指針を得ます。このように、TDDの「Red」ステップは、成功に向けた第一歩です。

Green(テストを通す最小限の実装)

テスト駆動開発(TDD)の「Green」フェーズは、テストケースを通過させるための最小限のコードを実装する段階です。ここではテストをパスすることが目的で、機能の完全性や最適化は後回しにします。これにより、開発者は無駄な機能追加を避け、必要な部分に集中できます。

具体的には、失敗するテストケースを通過させるための最小限のコードを実装します。この際、コードの美しさよりもテスト通過を最優先します。

このフェーズのポイントは、テスト通過後に「Refactor」フェーズに進むことです。そこで初めてコードのリファクタリングや最適化を行い、設計を改善します。TDDでは各フェーズが明確に分かれているため、常にテストを意識し、高品質なソフトウェア開発が可能です。

Refactor(リファクタリングで改善)

テスト駆動開発(TDD)のサイクルにおいて、リファクタリングは重要なステップです。テストが通過した後にコードの品質を向上させる改善作業を行います。目的は、機能を変更せずにコードの可読性や保守性を高めることです。

リファクタリング前に既存のテストがすべて通過していることを確認し、機能の正しさを保証します。具体的には、冗長なコードの削除やメソッドの分割、変数名の見直しなどを行います。これにより、コードがシンプルになり、他の開発者が理解しやすくなります。

リファクタリングは、コード構造の改善を通じて将来の機能追加や変更を容易にし、開発効率を向上させます。定期的に行うことで技術的負債を減らし、長期的なプロジェクトの成功に貢献します。

テスト駆動開発のメリット

テスト駆動開発(TDD)は、ソフトウェア開発において多くのメリットを提供します。テスト駆動開発は設計の質を高め、バグの早期発見を促進し、保守性の高いコードを実現するための強力な手法です。次のセクションで解説するメリットを理解し、実践することで、より効率的で効果的なソフトウェア開発が可能となります。

設計品質の向上

テスト駆動開発(TDD)の最大のメリットは、設計品質の向上です。TDDは、まずテストケースを作成し、それを通過するコードを実装するプロセスを繰り返します。このアプローチにより、開発者は機能要件を明確に理解し、設計段階から意識することが求められます。

テスト先行のアプローチは、「何を実装すべきか」を具体的に考える機会を与え、より良い設計を促します。これにより、コードの可読性や再利用性が向上し、他の開発者が理解しやすいソフトウェアが実現します。テストが設計の一部となることで、将来的な機能追加の影響も考慮しやすくなります。

バグの早期発見と修正コスト削減

テスト駆動開発(TDD)の大きなメリットは、バグの早期発見と修正コストの削減です。従来の開発手法と異なり、TDDではテストケースを先に作成するため、開発者は実装する機能の動作を明確に理解した上でコードを書けます。

このアプローチにより、バグの発生可能性が大幅に減少し、問題が大きくなる前に対処できます。テストが失敗するたびに、開発者は原因を特定し修正できるため、開発プロセス全体の効率が向上し、修正コストも抑えられます。

また、TDDはコード品質を高め、将来的な保守作業を容易にします。テストが整備されているため、新機能の追加や変更時も既存機能の正しさを迅速に確認でき、安心して開発を進められます。これにより、TDDは開発チーム全体の生産性向上に貢献します。

保守性・拡張性の高いコード実現

テスト駆動開発(TDD)は、保守性や拡張性の高いコードを実現します。TDDでは、テストケース作成後に最小限のコードを実装するため、コードは常にテストで検証され、変更時に既存機能が壊れるリスクを低減できます。

TDDの重要なステップであるリファクタリングにより、コードの可読性や構造を改善し、新機能追加の負担を軽減します。これにより、開発者は新しい要件に迅速に対応でき、システムの柔軟性が向上します。

また、TDDを導入すると、テストを意識した設計が自然と促進され、モジュール化や再利用性が高まり、保守性の高いシステム構築に繋がります。TDDは単なるテスト手法ではなく、ソフトウェア開発全体の品質向上に貢献する重要なアプローチです。

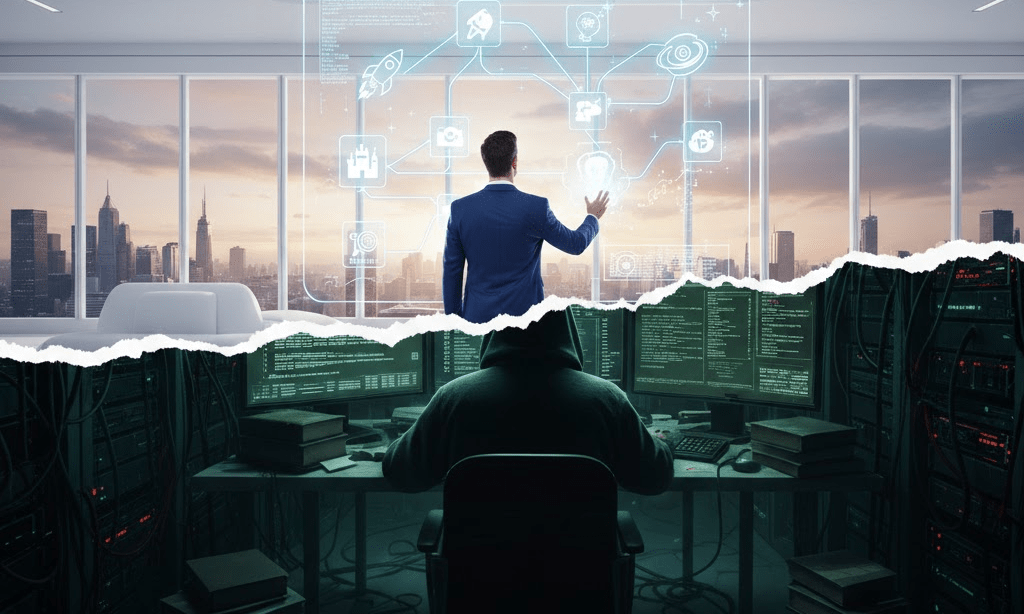

テスト駆動開発のデメリット・課題

テスト駆動開発(TDD)は多くのメリットを提供しますが、同時にいくつかのデメリットや課題も存在します。これらのデメリットや課題を理解し、適切に対処することで、TDDの効果を最大限に引き出すことが可能です。

学習コストと導入ハードル

テスト駆動開発(TDD)の導入には学習コストとハードルがあります。開発者は、テストケース設計やフレームワークの使い方など新たな知識習得が必要で、特に経験の浅い開発者には初期負担が大きいです。

また、チーム全体での意識改革も不可欠です。従来の開発スタイルからTDDへの移行には、メンバー間のコミュニケーションや協力が求められ、理解と実践には時間と努力が必要です。

初期開発スピードの低下も考慮すべき点です。テストケースを先に作成するため、コード記述前に時間を要し、納期が厳しいプロジェクトでは導入が難しいと感じることがあります。

これらのハードルは、小さな機能から段階的にTDDを取り入れることで克服できます。

開発初期のスピード感低下

テスト駆動開発(TDD)の導入課題として、初期の開発スピード低下が挙げられます。TDDではテストケースを先に作成するため、従来の開発手法より初期作業が増え、立ち上げ時の進捗遅延がストレスとなることがあります。

テストケース設計には、システムの要件や仕様の十分な理解が必要です。これが不十分だとテストケースが不適切になり、開発がさらに遅れる可能性があります。特に新しい技術やフレームワークを使う場合、学習曲線が影響します。

しかし、この初期の遅れは、長期的には品質向上やバグの早期発見につながり、プロジェクト成功に寄与します。チームは初期の遅れを受け入れ、TDDのメリットを活かす戦略を立てることが求められます。

不十分なテスト設計による形骸化

テスト駆動開発(TDD)では、テスト設計の質が重要です。テストが不十分だと、品質向上やバグの早期発見が難しくなります。テストケースが単純すぎると、開発者はテストを通すためだけのコードを書き、形骸化します。

形骸化したテストは、ビジネス要件を無視した実装を招き、品質保証の役割を果たさなくなります。また、メンテナンスの負担も増加し、開発者がテストを無視するようになり、TDDの効果が薄れてしまいます。

これを避けるには、テスト設計の段階から十分な検討が必要です。実際のユーザー行動やビジネスロジックに基づいたテストケースを設計し、定期的に見直すことで、TDDの効果を最大限に引き出し、持続可能な開発プロセスを実現できます。

実務でのテスト駆動導入ポイント

テスト駆動開発(TDD)を実務に導入する際には、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。次のセクションではテスト駆動開発(TDD)を実務に導入する際のポイントを解説します。

小さな機能から始める

テスト駆動開発(TDD)を実践する際は、まず小さな機能から始めるのが重要です。これにより、TDDの基本サイクルを効果的に理解できます。初めて導入するチームは、シンプルな機能でテストの作成や実装の流れを体験することで、スムーズにTDDに慣れることができます。

小さな機能から始めることで、テストケースの作成と実装を繰り返すプロセスを通じて、TDDの考え方や手法に慣れ、徐々に複雑な機能にも自信を持って取り組めます。また、各機能がテストを通過するたびに進捗が可視化され、チームの士気も向上します。

このアプローチは、TDDのメリットを最大限に引き出し、高品質なソフトウェアを効率的に開発するための鍵となります。

自動化テストツールの活用

テスト駆動開発(TDD)を効果的に実践するには、自動化テストツールの活用が不可欠です。これらのツールは、テストケースの作成や実行、結果の確認を迅速化し、手動テストの負担を軽減します。特に、頻繁にコードが変更されるアジャイル開発環境で重要です。

自動化テストツールには、ユニットテストや統合テストなど様々な種類があり、これらを使うことで開発サイクルの効率が向上します。テスト結果の自動記録により、過去の結果参照や問題特定も容易になります。

また、自動化テストツールはチーム全体のテストの一貫性を保つのに役立ち、異なる開発者が同じテストケースを使うことで、結果の信頼性が向上します。これにより、チーム全体で同じ基準で品質を評価でき、協力を促進します。

チーム全体での開発文化として定着させる

テスト駆動開発(TDD)を成功させるには、チーム全体でこの手法を開発文化として定着させることが重要です。これは単なる技術ではなく、開発プロセス全体に関わる文化的な変革です。チームメンバー全員がTDDの理念と目的を理解し、協力することが求められます。

導入にあたり、教育やワークショップを通じてTDDの考え方や実践方法を共有することで、理解が深まります。また、自動化テストツールやCI/CDの導入で環境を整え、テスト実行や結果確認を容易にすることで、TDDが日常的なプロセスとして定着します。

成功事例の共有やフィードバックを重視することも大切です。これにより、TDDの実践がより効果的になり、チーム全体の士気向上と長期的な成功に繋がります。

まとめ

テスト駆動開発(TDD)は、ソフトウェア開発の有効な手法です。テストを先に作成し、最小限のコードを書くサイクルで、高品質なコードと設計品質の向上、バグの早期発見を実現します。

アジャイル開発とも関連し、迅速なフィードバックで開発効率を高めます。学習コストや初期のスピード低下といったデメリットもありますが、小さな機能から始め、自動化テストツールを活用し、チーム全体の開発文化として定着させることが成功の鍵です。これにより、持続可能な開発環境が構築できます。